Lo que voy a contar ocurrió hace bastantes años, treinta, y como el resto de ejemplos que citaré en estas líneas, no me lo ha referido otro, me consta directamente. Trabajaba entonces en una firma multinacional y estaba en una jornada de formación con jóvenes profesionales —economistas, juristas, ingenieros— provenientes de todos los rincones de España. El formador hizo una pregunta y señaló a uno de los asistentes. Los demás nos volvimos a él y lo vimos palidecer y empezar a tragar saliva.

Cuando comenzó a hablar, comprendimos por qué. Resultó que el chaval, nacido y criado en una comarca gerundense, se expresaba con muy poca fluidez en castellano, la lengua en la que se desarrollaba la sesión. Fue la primera vez que asistí, para mi asombro, a las zozobras de un español a la hora de hablar, en un contexto de cierta exigencia, el idioma común de todos.

En honor a la verdad, esto era entonces raro —aunque no imposible, como pude comprobar—, y continuó siéndolo durante bastantes años. Una década después, a comienzos de siglo, y ya en otro ámbito profesional, el de la literatura, empecé a acudir con cierta frecuencia a centros escolares situados en Cataluña, donde los alumnos leían alguno de mis libros en la asignatura de Castellano. Pude así recorrer a conciencia Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona. Y volví a encontrarme, en las zonas en que imperaba el catalán como lengua materna, a chavales a los que les costaba sudores explicarse en la lengua de Cervantes.

También he podido fijarme en el habla de los profesionales de la comunicación nacidos y criados en Cataluña que trabajan en medios nacionales. Como a su oficio corresponde, la mayoría domina el idioma, pero incluso en algunos de ellos, aun muchos años después de trasladarse a Madrid, prevalecen calcos como el uso de però al final de la frase. No es tan grave como balbucear, pero denota una compenetración algo precaria con el idioma.

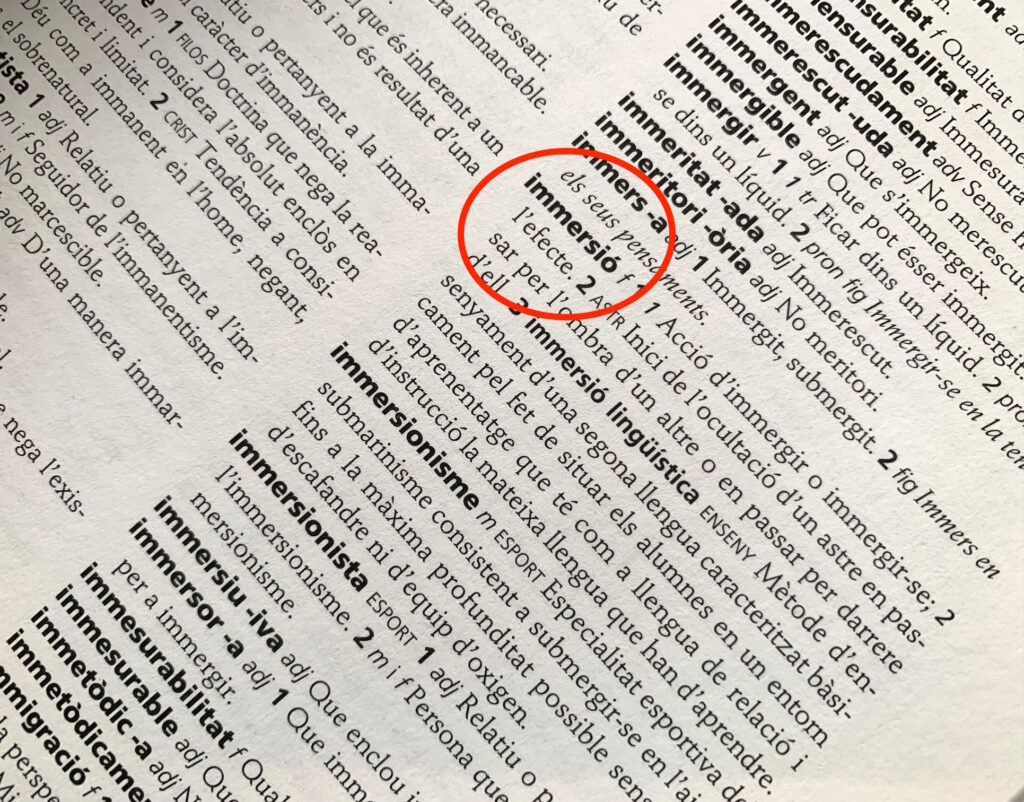

Hechos como estos me hicieron creer durante muchos años que la política de inmersión lingüística, tal y como la ha decidido y dirigido el nacionalismo hegemónico, tenía como principales damnificados a los escolarizados en un sistema que desistía de garantizarles la plena solvencia como hablantes de la segunda lengua del mundo, por menospreciarla frente a la autóctona.

Los últimos años, los diez del procés, en los que la cuestión de la inmersión ha viajado desde el afán de preservación hasta el fundamentalismo hispanofóbico, me han llevado a una diferente visión del asunto. Aparte del menoscabo de las competencias lingüísticas en español de los escolares catalanes, y del atropello que representa para el catalán hispanoparlante la denegación de la docencia en su idioma, oficial del Estado —lo que pasmaría a un francés, un alemán o un estadounidense—, la destemplanza con que se impone el catalán ha acabado dañando a este.

Y es que hay amores que matan. No sólo los progenitores que no tienen el catalán como lengua materna pueden encontrar detestable que los docentes de sus hijos se lo hagan tragar por narices —de nuevo, no me lo han contado, lo he visto, y con una pobre abuela andaluza que le advertía al profesor que no estaba entendiendo nada—. También hay niños que acaban tomándole tirria al propio idioma. Conozco el caso de un escolar que tras pasar una década en la escuela catalana no podía creerse que con su mudanza a otra región de España ya «no le iban a obligar a hablar» en catalán. Tan postiza y ajena sentía la lengua.

Cada vez los escritores en catalán son menos leídos en el resto de España, y si se traducen es a menudo con las ayudas de la Generalitat. La sobreactuación a la hora de defender algo conduce a alimentar su antipatía. En este caso, la de una lengua milenaria que es inocente de los excesos de sus inquisidores.

(Publicado en elespanol.com el 18 de septiembre de 2022).