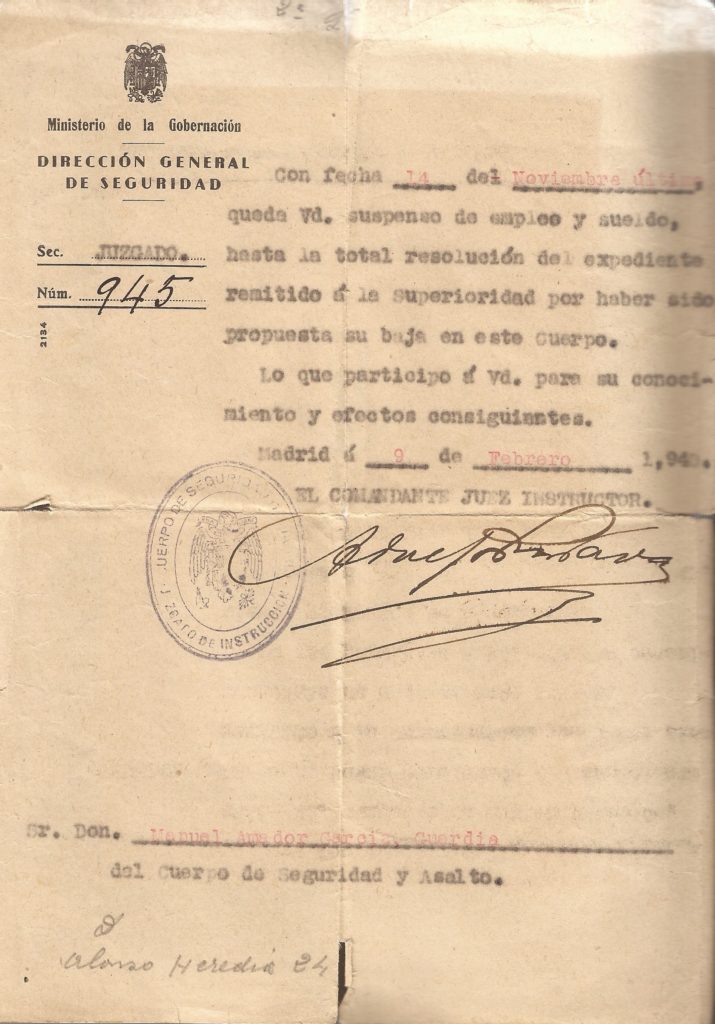

Sucedió el 14 de noviembre de 1939, aunque la notificación oficial se demoró hasta febrero del año siguiente. Ese día surtió efectos la suspensión de empleo y sueldo del guardia Manuel Amador García, del Cuerpo de Seguridad y Asalto, por haberse propuesto su baja definitiva como policía. El oficio en que se lo comunicaron era una media cuartilla con un texto copiado en carboncillo y rellena en tinta roja con sus datos personales. El mismo día debieron de confeccionarse varias decenas de oficios idénticos, correspondientes al resto de los guardias destinados en la comisaría donde Manuel había prestado sus servicios en los tres años anteriores. Todos corrieron su misma suerte, sin ulterior explicación acerca del expediente que se seguía contra ellos: la expulsión, la pérdida del trabajo y, en el Madrid de la posguerra, la indigencia para ellos y sus familias.

Fue ese su destino porque a ninguno pudo probársele crimen ni conducta indigna o dañina de ninguna especie. Antes al contrario, a más de uno, incluido Manuel, le debían la vida algunos de los que en el Madrid sitiado se vieron expuestos a las iras de los elementos incontrolados que pululaban por la retaguardia, y frente a los que aquellos policías intentaron, con medios precarios y una autoridad menoscabada, mantener el orden y la legalidad de la República. Ese mérito no se les reconoció ni les permitió conservar el empleo, pero los salvó de la cárcel o de algo peor.

Manuel guardó hasta su muerte aquel papel en el que se despachaban a la nada y al olvido los diez años en que había prestado servicio como policía, un oficio al que se había consagrado con entrega y convicción, y en el que le había tocado lidiar con las convulsiones de su lugar y su tiempo, procurando ceñirse siempre a la ley, el servicio a los ciudadanos y la protección de sus derechos y libertades. Vivió en primera línea la proclamación de la II República en la Puerta del Sol el 14 de abril de 1931, momento que sus compañeros y él se abstuvieron de estorbar, aunque algún oficial exaltado y empeñado en ignorar la voluntad popular y el colapso de la monarquía —aceptado por su titular— los animara a cargar contra la gente. Vivió, también, la presión a la que esa república vivió sometida día por día, a manos de quienes desde la derecha y la izquierda estaban obsesionados en hacerla descarrilar, lo que al fin consiguieron.

Pasó en ese cometido momentos malos, como cuando tuvo que hacer frente a manifestaciones y disturbios, en los que la fuerza de la que formaba parte era blanco de improperios y desprecios. Mucho tiempo después recordaba con rabia contenida la ocasión en que una manifestante se le había encarado a escasa distancia y le había escupido y gritado que era un hijo de puta, y cómo tragándose aquella rabia —y absteniéndose de utilizar las armas que portaba para hacerle verdadero daño a quien le injuriaba y de paso injuriaba a su madre— se había limitado a espantarla dándole con la parte plana del sable en una nalga.

Y sin embargo, siguió haciendo su trabajo, consciente de que en aquellos días, propicios a la barbarie de todo signo, tenía valor que alguien se fajara para tratar de mantener vigente una legalidad republicana que vio literalmente deshacerse ante sus ojos, hasta desembocar en una nueva y bastarda legalidad promulgada por un autócrata por la fuerza de las armas. Lo hizo incluso en el Madrid desbaratado tras la sublevación de 1936, en el que tuvo que ver cómo milicianos a los que nadie osaba oponerse requisaban su casa y dejaban en la calle a su familia y corrió, durante años, el riesgo de que lo pasearan por fascista, por el solo delito de intentar hacer cumplir las leyes y evitar que pasearan a otros sin juicio.

Hace algunas semanas no tuve más remedio que acordarme de él, y evocar estas y otras historias, mientras esperaba en Logroño, sentado en una tribuna en la celebración del patrón de la Policía, a que me impusieran la cruz de la Orden del Mérito Policial con distintivo blanco. Me vino a la memoria mientras me preguntaba una y otra vez por qué me daban esa condecoración, cuando no soy consciente de haber prestado a la Policía un servicio especialmente relevante —más allá de haber escrito alguna historia donde los policías son protagonistas— ni me parece que haya en mi conducta otros méritos que puedan hacerme acreedor a una medalla que no tienen muchos que salen cada día a jugársela a la calle. De pronto, me acordé de Manuel, mi abuelo materno, y lo entendí de golpe todo.

Esa medalla no era mía, ni era para mí. Era para él, un digno y honorable policía, un servidor público sin tacha y un hombre a quien una época inhumana no logró despojar de su humanidad. Un policía que recibió el peor pago a su pundonor y su sacrificio, y al que, ochenta años después, se le otorgaba al fin justicia poética por mediación de su nieto.

Así que me levanté y la recogí. Aquí la tienes y tuya es, abuelo.

P.S.: Aprovecho el día en que publico estas líneas para expresar mi solidaridad con los policías y servidores públicos —guardias civiles, policías nacionales y mossos d’esquadra— que en cumplimiento de la legalidad democrática española tienen que soportar en estos días que los insulten y desprecien, mientras procuran limitar el daño que causan a los ciudadanos que de forma destemplada y aun violenta se les encaran, sin dejar de defender los derechos y libertades de todos los demás.

Justamente he escuchado hoy en una radio que abuelo es la palabra más hermosa del diccionario,le felicito por ese homenaje al suyo

Gracias, amigo.